11月の例会の参加者は、細谷さん、神崎さん、木村さん、宮地さん、小貫さん、池田さん、岡本さん、関谷さんと斎藤の9名でした。

「光関係の実験があったら持ってきて下さい。」と言うことでしたが、光だけでなくいろいろな実験のオンパレードで息つく暇もないほどでした。「光」と「液体窒素」は別のページにまとめました。

■黒板用の大形の地球儀(細谷)

直径45cmの発砲スチロール製で、地球儀を見ながら北極から見た地球の絵を書いたものです。まず、地球儀に経緯線を書いてから、地形を書き込んだそうです。時間をかけて細部まで丁寧に書き込んだ力作です。暗くして一方から光を当てると、昼と夜の区別が良く見えます。これを使って方位の学習をすれば、とても理解しやすいですね。■エアーパック(小形ホバークラフト)(斎藤・細谷)

CDとフィルムケースを使った簡単なエアーパックです。CDを使うと安価に手に入るし、加工も不要です。両面テープでフィルムケースとCDを接着し、ドリルで小さな穴を開け、風船を付ければ完成です。ストローで息を吹き込んで使用します。(穴が大きいとすぐに空気が出てしまう)フィルムケースの横に針金などを巻いて少し重くした方が良いかも知れません。

さすが、細谷さんは、アクリル製のエアーパックを自作していました。ガラス管の先にゴム栓を付けた専用のストローで簡単に息を吹き込むことができます。

■大形ホバークラフト(斎藤)

掃除機のモーターを使って作ったホバークラフトです。バランスは今一ですが、2人乗ってもOKでした。詳細は私のページを見て下さい。

安定性を考えると、吹き出し口を3つ作るのがベストかな? ゴムタイヤや浮き輪を使うのが一般的です。うまく作れば、ホース無しでもできそうです。

■恐竜の卵

恒例になってしまいました。小貫さんは初めての挑戦でしたが、見事に成功!今回は3つすべてが成功しました。作り方の詳細は、神崎さんの「シトリンの部屋」を見て下さい。

神崎さんによると、トイザラスでいろいろなサイズ(吹き口からの長さ)の風船が売っていたそうです。

7cm(40個入り)128円、9cm(30個入り)148円、11cm(20個入り)、15cm(15個入り)148円?。 7cmと9cmを買ってきましたが、小さめのものを作るなら、7cmのは最適です。数もちょうどクラス数分で理想的。

ついでに恐竜の模型もやすかったので、何セットか買ってきました。ディスプレーにあるとそれっぽくなりますね。

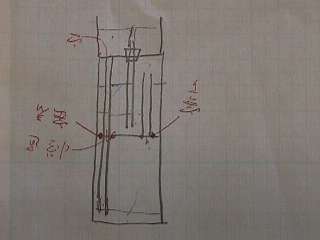

■ヘロンの噴水(細谷)

ペットボトルを3つつないで作ったコンパクトなヘロンの噴水です。これなら作る気がします。でも、何度見ても不思議ですね。作り方は上の写真を参考にして下さい。接着剤は、風呂などのすき間に詰める防水用のシリコーン?です。

■ブロアーと大形風船(細谷)

ブロアーでホバークラフトを作れば、掃除機を分解しなくても済むので正解かも知れません。細谷さんは、このブロアーを使って直径1m以上の大きな風船を膨らませるそうです。この風船は地球のモデルとして使うそうです。

■食塩の結晶(細谷)

硫酸銅の結晶も着々と作っています。冬は乾燥し過ぎるので新聞紙などで覆って蒸発量を調節しましょう。

■ミョウバンの結晶作り(関谷)

母液のタンクを使って生徒一人ひとりにミョウバンの結晶作りをさせたそうです。詳しくは私のページをご覧下さい。

■注射器で雲の発生(関谷)

注射器を小さな穴を開けたゴム栓で2個連結しただけの簡単な装置です。片方だけを押し込んで、しばらくしてからもう一方のピストンを引き抜くと口の部分に白い雲が観察できます。乾燥した冬やエアコンのきいた部屋でも線香の煙を使わずに雲を作ることができます。

■ビースピで速さの測定(斎藤)

レールの部分は、コードを床などに固定するプラスチック製の部品を使いました。これにL字金具や磁石を付けたものです。これにビー玉(できれば鉄球)を転がすと、黒板でいろいろな運動を観察できます。ビースピにもゴム磁石を付けて黒板に固定すると、いろいろな場所で速度がどのように変化するかを調べることができます。

■ひまわり画像(神崎)

神崎さんが、気象庁でもらってきたものです。地球全体の画像と日本付近の画像についてそれぞれVIS画像(可視画像)とIR画像(赤外画像)の計4枚の画像を頂きました。

○可視画像:解像度は高いが、夜の部分は映らない。下層の霧は白く映るが、上層の薄い雲は映らない。

○赤外画像:上層は温度が低く、白く映る。(ネガみたいに反転してある)下層の霧は映らないが上層の薄い雲は白く映る。

私は、高知大学の以下のページのひまわり画像を利用させて頂いています。

http://weather.is.kochi-u.ac.jp/

まだ、あるそうなので、必要な方はセンターにおいでの際、神崎さんのところにお立ち寄りください。できれば、12/23の合同理科サークルの時にも、持っていくそうです。

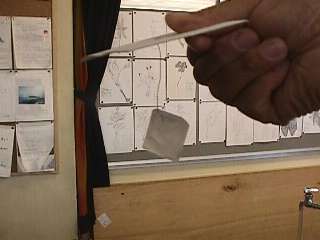

■アルソミトラの模型(斎藤)

YPCのページで紹介されていたのでやってみました。チョークの仕切に使ってある、ギザギザの発泡スチロールの中央にクリップを止めるだけです。バランスが微妙ですが、クリップを付けるだけでとても簡単に作れます。

■気体の授業用のプリント(細谷)

授業はすべてプリントを使って行っているそうです。プリント1枚を1時間で行い、感想を書かせて毎時間回収し、次の時間には返却するそうです。すごいパワーですね。今回は、実験を見せていただく時間はありませんでしたが、なかなか面白いですよ。

■気体の用語でビンゴ(細谷)

あらかじめ授業前に配っておいて、16マスにプリントから選んだ用語を書かせておきます。チャイムと同時に問題を出して、16題で終了。この間、5〜6分だそうです。いろいろな賞を用意したあり、賞状やパス券(授業で指名されたときや忘れ物などをパスできる)などを出すそうです。それにしても、チャイムと同時に始められるのはすごい!

■熱気球(斎藤)

高密度ポリエチレンのシート(養生シート)を使って、簡単な熱気球を室内で飛ばしました。私のページには、新聞紙で作った「火燈」なども入れてあります。最近は、高密度ポリエチレンの袋がなかなか手に入らないのですが、見つけたら教えて下さい。

|